对话修书人:十三年修完两三百册古籍

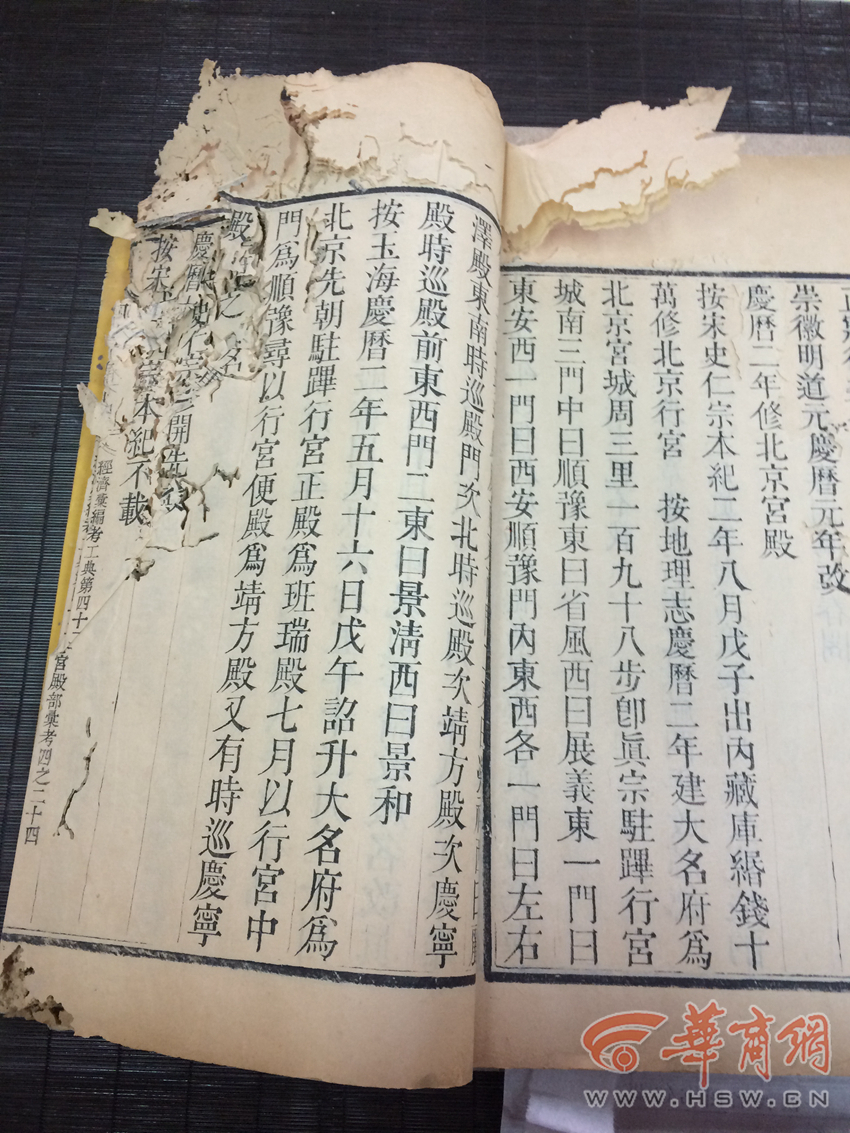

▲图中挑起的就是筒子页,和现代的书籍装订差别很大。

薛继民特别瘦,宽大的蓝布罩衫套在衬衣外面,白口罩遮住大半张脸,只露出一双眼睛。

和人交谈时,他会很友善地看着对方,但当他俯身面对工作台看着泛着霉味、发黄变脆的古籍和文献时,那种专注和认真的眼神,近乎于正在操作的外科手术大夫。

身上的蓝布罩衫是他和同事们的工作服,“古籍修复这活儿,清理霉菌、除尘的时候特别脏,有时还要戴手套,不戴你很快就会觉得不舒服。对人还是有一定伤害的。”

陕西省图书馆的古籍文献修复室在4楼,地方不大,一个大开间几张大台面,对开的几扇窗户宽宽大大,室内光线挺好。连同他在内一共七个人。薛继民平时的工作就是在这其中的一张台面上完成的。

每天早上,他会先到负一层的更衣室换好衣服,进到修复室套上蓝布罩衫,坐下就是一天工作的开始:工具一字排开,埋头一点一点修复面前的古籍。日升日落,有时再抬头两三个小时就过去了,顺利时一天修个七八页,遇上损毁严重的,可能一天也修不完一页。

2004年从西安美院油画专业毕业后,他机缘巧合进了省图开始古籍修复工作,一修就是十三年。

古籍修复,到底在修什么?

补缺补漏?没那么简单。很多古籍文献被老鼠、虫子侵害过,书角咬没了,缺损的部分得给它补上。需要找和原书纸张材质、薄厚、颜色最为接近的手工纸。

缺角的地方需要一张一张地修补(一页两面,因为古籍是筒子页),补一页得先补了这面再补另一面。

而且补的时候,新纸和原书肯定要产生搭口。这个搭口是要错开的,有一张搭深点,有一张搭浅点,不然搭在同一个地方它就会起台子了,薄厚不匀。

▲安静的古籍修复室里,薛继民和同事们正在专注地修复古籍、拓片。

怎么错开,错到什么程度?这个完全靠经验。

这几年有不少来观摩的学生总会问这个问题。

“这要让我具体说我还真说不清楚,”薛继民笑道,这个问题在他这其实属于“新手村”级别,“这个完全是靠经验。修得书多了,你就知道隔几页错一下,该错到什么程度,错大错小全看经验。比如我跟你说每一页你错两毫米,实际你也达不到。而且就算你真能做到每一页错两毫米,修复的效果不一定就好。”

所以这行特别“吃经验”。

薛继民很痴迷古籍修复行业里那些老师傅们的经验,没个几十年的行内功夫,修炼不来的。

古籍修复自古有之。很多修复的技术、手法都是靠着一代一代的老师傅们传下来,可是怎么把这些技术和手法灵活运用到修复的书页里,靠得是经年累月一页页修出来的经验。

古籍修复汉、唐时已萌芽,宋代开始蓬勃发展。很多修复的技术、手法都是经年累月靠着老师傅们传下来的,可是怎么把这些技术和手法灵活运用到修复的书页里,靠得是一页页修出来的经验。

正因为这一行太需要经验的传承,陕西省图书馆多年来一直持续地开展着省内公藏单位古籍修复人员的培养和培训。

▲在灯光下要仔细地观察纸张的脉络和纹路,确认和修补地方的接近。

为了修书,我们去宣纸原产地“古法造纸”

他桌上正修复的是《古今图书集成》中的一册。全书5020册,陕西省图书馆收藏的是雍正年间活铜字版,有4500多册,是陕图镇馆之宝之一。仅目录就有40册,整套书把两排柜子放得满满当当,一眼望去非常壮观、震撼。这套被称为“古代百科全书”的大型类书,与《四库全书》、《永乐大典》并列为中国古代三部皇家巨作。

目前,这套《古今图书集成》在省图是作为一个重点的保护修复项目在进行,也是国家古籍保护中心以传习所为模式,开展修复国家一级古籍的示范。为期四年,现在修了已经快三年了。

薛继民对参与这套书的修复颇有些惶恐敬畏之感。和日常的修复任务不同,这个修复项目涉及的面很广,需要召开项目研讨会,请专家论证,包括修复用纸选择等流程都非常细致。而日常修复的善本、普本是从常备材料库、纸库中来选择适用的。

这套书就不一样了。

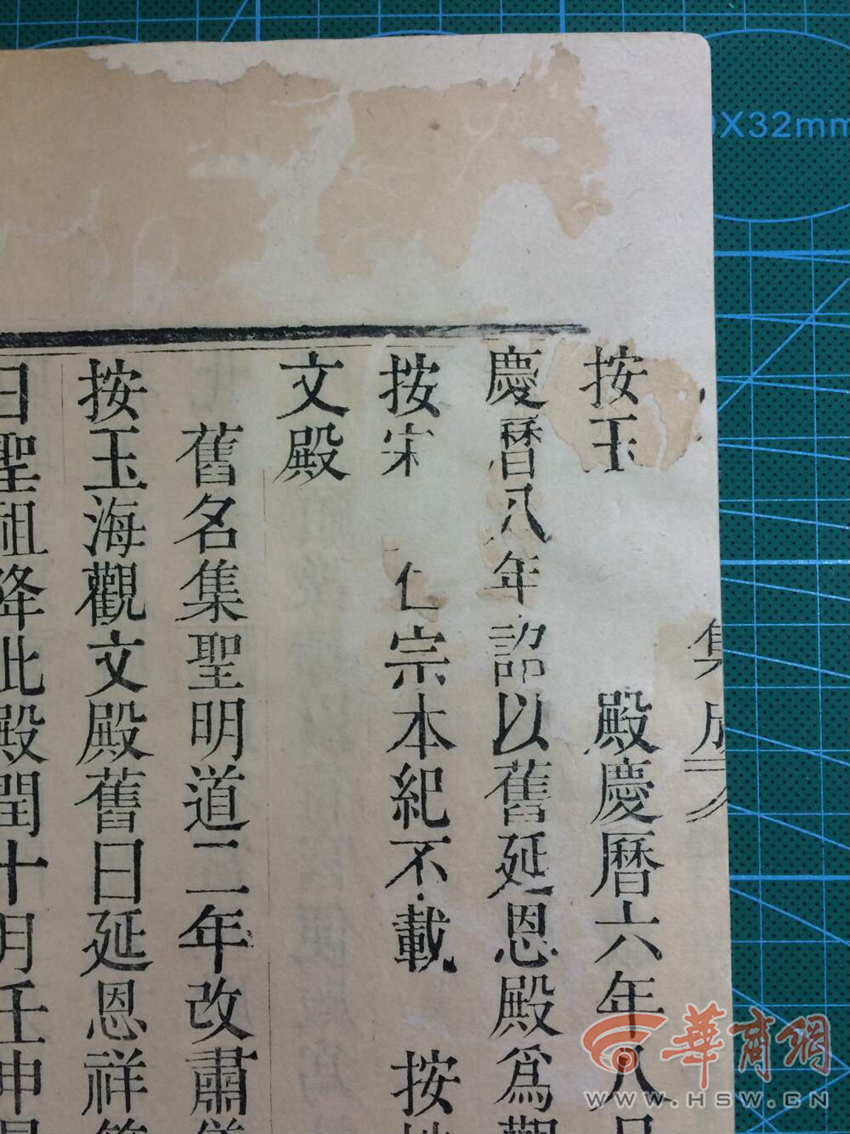

先对原书纸张进行纤维检测,然后把检测报告送到宣纸的原产地---安徽泾县的小岭村,由当地经验丰富的老师傅们根据检测报告来制作纸张。

▲为了修复《古今图书集成》,省图的专家们带着原纸张检测报告特地去往宣纸原产地安徽小岭村,由当地经验丰富的老师傅们来制作专用纸张。

书院门里随便买一刀宣纸不行吗?

可能确实欠缺了点。

古籍修复没法用现成的纸。一是现在市面上流通的类似纸张可能添加了化学试剂,二是它的成分配比,制作工艺可能不适合古籍修复使用。而对于古籍修复来说,一定是尽量追求跟原书纸张在特性上的一致,尽量接近原书页纸张的物理状态。

仅仅是选纸----看上去似乎是古籍修复中很小的环节,背后的付出也绝非常人所能想象。

对这套书的修复,类似选纸造纸这样大费周章的事举不胜举。

可对于薛继民在内的修复人员们来说,程序再繁复都是值得的。对这套书的修复不是修修补补就完了,这是一个完整的保护计划,对书的修复,对微环境的保护,还有对大环境的保护都是这个项目的重要环节。

4300多册修完以后,还要制作函套,随后按序分函摆放,尽可能还原它最初的模样。

▲薛继民常用的工具,图中所陈列也只是小部分而已。

工具无优劣,技艺有高低之别

薛继民趁手的修复工具里有一把针锥是自己做的。用纸缠紧,里面包上针。现成买来的他用着不顺手,针锥比较粗,材质也不好,容易锈。

他桌上放的工具很多,镊子、锥子、竹起子、针、压铁、书锤、刷子等等。古籍修复这个圈子不大,全国各地的修复专家们平时经常会交流,哪个东西好用也会推荐给其他人。日常用的工具有不少和美术沾边,但也有不少工具大家会自制。

之前外出学习交流的时候,薛继民也见过国外修复专家使用的专业修复工具。这些工具分门别类,各有不同,修复不同破损、清洗、除尘有专门设备。

当时看着这些工具他会很感叹:真好啊,他们怎么分得这么细,这么专业。可回过头来,又觉得没什么大不了的。

国内修复所使用的工具同样精巧实用。许多工具和技法都是老师傅实践与智慧的结晶。有的老师傅除尘就用一把刷子,配合著趁手的小东西,一样能处理得很好。其实在修复过程中,一是经验,二是工具,得充分发挥各种工具的特性。修复面前,工具其实没有好坏之分,修复的技艺才有高低之别。

他见过国外专家把橡皮擦成沫(类似做菜擦丝的工具),然后放到书上这么揉,除尘,去污。而他身边有经验的老师傅会揉一个面团,放在书上这么慢慢地揉,也是除尘去污,效果特别好。

“但是这方法考验经验,你这个面团的软硬,湿度都有讲究,不能太粘,也不能太硬,太硬了伤书。要知道什么程度下做这个工序它(面团)才不会有残留。因为这个面团残留在书页上它会招虫子啊。”

他特别佩服那些身怀绝活的老师傅,对他们充满敬意。

薛继民的师父是国家级古籍修复技艺传承人万群,她对古籍修复事业的热情和执着常常会不自觉地感染到她身边的人。师父常说,干这一行最重要的是不忘初心和责任担当,至于技术方面则通过不断地磨练就会日臻完美。

《国家宝藏》火了以后,很多人都对故宫的修复师们印象深刻。09年,薛继民在国图培训时,有幸与来自故宫的古字画修复专家徐建华学习字画装裱修复。

在薛继民看来,徐老的手艺堪称绝活,充满了智慧。

他的很多工具都是根据自己的工作习惯自制而成,用起来得心应手。

有一次徐老把托好的画贴在木墙上,指了指说,那个位置得喷点水了。

一群学生们小心翼翼地拿喷壶过去对着那个地方喷。

徐老只是站一边,不动声色地把手里的鬃刷在水盆里蘸湿,熟练而自然地往空中那么一甩,靠着手腕旋转来控制它甩出去的水的面积和方向。一团水雾会准确无误的落在需要喷水的位置上,不偏不倚。

这就是手艺人用经年累月的时光雕砌出来的那种精确和自信。

省图里的三点一线

在省图里,薛继民的活动轨迹仅限于修复室,旁边的阅览室,以及后面的书库。阅览室和书库都是交接古籍的时候才去。

常规的修复分为善本修复和普本修复。修之前是要做一些选择的。因为书库里的书是顺着号排列的,可他不能挨着编号这么往下修,会酌情而定,薛继民通常会根据古籍著录平台做初步先择,看看哪些需要修复,然后去书库里实地观察,仔细甄别,然后再做决定到底要怎么修。

十三年,他修了两三百册古籍。

他修复过的书里有一册《岐山县乡土志》很珍贵。那是个手抄本,地方志一类,对于陕西尤其是岐山来说尤为珍贵,它成书于清中期,主要是讲当时岐山的风土人情,地情地貌。这本书当初成书时纸张选得一般,所以遭朽很厉害,部分书页已成碎片。修复时需要把这些碎片一一对应,恢复到原来的位置。

当时修复耗时一个半月。其实书只有五六十页,但是修复难度很大。

他找了另外一本跟它内容一致的书,然后参照内容定位碎片。比如这一页它就剩这么几个字了,他得对出具体的位置,然后把这几个字恢复到它原来的位置。因为原书成书后保存不善,纸性变化非常严重,已经不允许他采用常规的方式来修复,可能拿镊子一捏,捏到哪儿它就会烂到哪儿。

而其他的书在修复时,见了水,拿镊子是可以把它这一页提起来,但是这本就不行了。

▲沾水后,按照修复的需要撕下合适形状的纸片、纸条。

修的不只是书,是文化传承留给现代人的真实感受

很多人不理解,数字化技术这么发达了,古籍文献修复的意义到底在哪儿?

薛继民并不这么想。

扫描或电子设备保存下来的只是它的文献(文字)信息,但是它的这个文物价值,是必须去面对实物时才能感受到的。

“用我们的话来说,你只有看到摸到这个纸,你才会了解、感觉到它、分辨出来它。比如特别有经验的那些老师傅,他看到这个纸就能说得出其材质、特性,甚至产地。如果你只看图片是看不出来这么多信息的。”说简单一点,就跟现在人游览名胜古迹一样,你可以看照片啊,为啥要出去逛呢?

“这是一种感受,实地观摩带给人的这种感受是影像资料给不了的。”

他崇尚这个行业里的经验,对这个行业所蕴含的传承充满了敬畏。

古籍修复从发展起来以后,历代都有传承的影子在贯穿这个行业。它的存在就是为了把这些历史的实物保存下来,让后来的人还能看到,能感受得到它当时的痕迹、信息。

“我们那些老师傅们对这个感受特别深,他越修复越能知道这个东西的重要性,修复的时候很认真、很小心、很谨慎。”

可对于新手来说,没悟到,胆还忒大。

他还记得自己刚开始进行修复工作时胆子特别大。一个活儿放在面前,他会觉得“这个可以修啊,为啥不弄?”

但是现在真的是越来越小心了。怕修不好,怕适得其反。

修了十三年,攒了不少经验,可在修复的时候,他越来越能理解老师傅的那份谨慎和小心。

▲修书,有时是一场正在进行着的关于传承的“对话”。

古籍修复有时候是一场“穿越时空的对话”

修复,有时候遇上“穿越时空的对话”会特别兴奋。

薛继民修书的时候,如果打开发现这本书曾经被修过,会感觉特别亲切。兴趣顿时就来了,急于仔细地去研究一番,看看之前的修复师傅是怎么修的。

我国近代前后修复有过一个空档期,所以很多古籍到了一些公藏单位之后,因为要考虑到保护环境等等各方面的因素,可能很长一段时间里它的修复都是慎之又慎的。所以,也许前次的修复工作至少是在五十年八十年以前完成,一些珍贵书籍的修复痕迹就更早了,一二百年都有。

这种传承的对话,对薛继民来说太珍贵了。

这几年古籍修复行业被外界赋予了许多神秘的色彩,进而带来了不少的关注。薛继民对这种行业的突然“蹿红”没有特别在意。每天,就是就是静静地不被打扰地修复一页页的古籍,还原它们身上那些在岁月长河中保有的历史的痕迹。

所以修了十三年不算什么,他说自己可以在古籍文献这条路上修一辈子。

▲图为修复前的古籍。

▲图为修复后的古籍。